El peor drama de Afganistán

La vergonzante retirada occidental de Afganistán, que vuelve a quedar a merced de los talibanes 20 años después de ser expulsados por una coalición militar internacional liderada por Estados Unidos, amenaza con hacer retroceder los derechos humanos y especialmente las libertades de las mujeres. Cierto: Afganistán puede convertirse en el último país del mundo en que desearía vivir una mujer libre. Pero suele pasarse por alto que hasta ahora era ya el penúltimo, según el prestigioso índice Women, Peace and Security Index que elaboran la Universidad de Georgetown (EEUU) y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo.

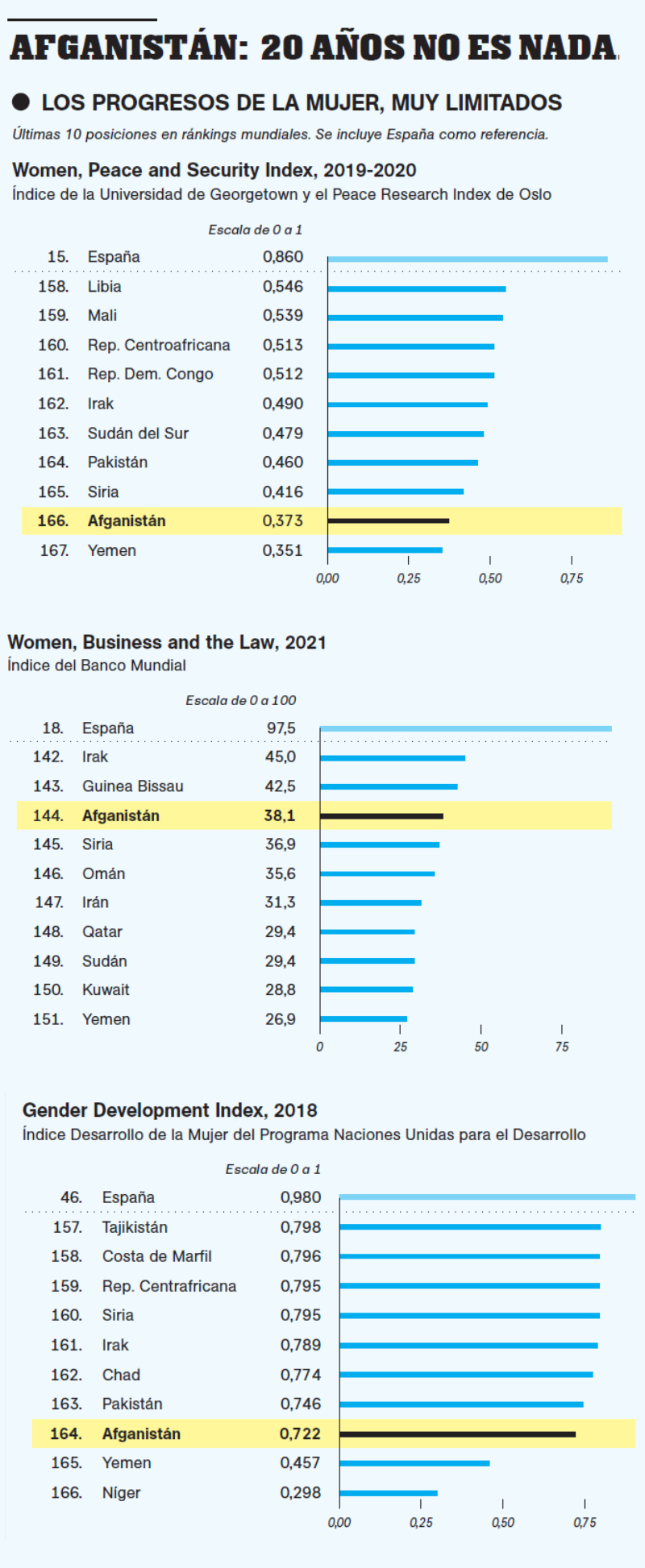

En su última edición del índice, que examina 12 parámetros, y tras 20 años de supuesta “reconstrucción” y de creación teórica de un supuesto Estado liberal, Afganistán ocupa el lugar 166, únicamente por encima de Yemen, de este ranking mundial, que evalúa las condiciones para que una mujer pueda tener una vida digna, incluidas las brutales limitaciones que puede tener una situación de violencia estructural. La puntuación global de Afganistán en el último índice (2019-2020), previo pues al regreso de los talibanes, era un mísero 0,373 (en un rango de 0 a 1), a años luz de países como España (puesto 15, con una puntuación de 0,860).

La descomposición del índice, parámetro por parámetro, muestra hasta qué punto es débil incluso el relato de que el régimen prooccidental había logrado ya escolarizar a las mujeres, uno de los puntos más invocados por los defensores de la intervención: una selecta minoría de jóvenes debe de haber podido ciertamente completar sus estudios, pero la gran mayoría de afganas nacidas durante la ocupación apenas ha pisado la escuela. La mediana —el valor estadístico que mejor representa la posición central de un conjunto de datos— es que la escolarización mediana de las mujeres afganas es de apenas 1,9 años.

Como escribió en ElDiario.es la periodista Olga Rodríguez, que ha viajado a Afganistán en varias ocasiones durante la ocupación, las mujeres “suelen ser un argumento de quita y pon” (“El cinismo ante Afganistán”, 16/8) a la hora de justificar las guerras: sus derechos se esgrimieron para lanzar la guerra y ahora, 20 años después, se repite el mecanismo para advertir de las catástrofes asociadas a la derrota. En medio, dos décadas completas prácticamente en el olvido.

La narrativa occidental, auspiciada por la mayoría de los grandes medios, que hace 20 años aplaudió y legitimó la “guerra global contra el terror” impulsada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, en represalia por los brutales atentados del 11-S en Nueva York y Washington, pasa ahora de puntillas por los efectos devastadores de la lluvia de bombas lanzadas en nombre de tan altos ideales y pone el foco únicamente en la “maldad” de los talibanes, movimiento político extremadamente reaccionario que quiere organizar el Estado siguiendo los mandatos de una interpretación rigurosa de la ley islámica.

Pero no solo es el índice de la Universidad de Georgetown, uno de los iconos del establishment de Washington, quien objetiva la magnitud del fracaso en el supuesto objetivo de liberar a las mujeres. Otros índices de los grandes organismos internacionales de referencia focalizados en la situación de la mujer coinciden en mantener a Afganistán a la cola de sus respectivos rankings de derechos tras 20 años de régimen prooccidental (ver gráfico).

La última edición del Women, Business and the Law del Banco Mundial, que se centra en las posibilidades legales de emanciparse económicamente, sitúa a Afganistán en el puesto 144 sobre un total de 151, con una puntuación de 38,1 (entre 0 y 100), y cualificaciones particularmente pésimas en asuntos tan elementales como la libertad dentro del matrimonio, el peso en el cuidado de los hijos (que la mujer estaba en la práctica obligada igualmente a asumir en solitario) y en la cuantía de los salarios, raquíticos y con brecha gigantesca en comparación con el de los hombres, según el informe.

Por su parte, el Gender Development Index, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, deja a Afganistán en el puesto 164 sobre un total de 166 países, por encima únicamente de Yemen y de Níger.

En realidad, todos estos índices coincidentes no solo ponen en cuestión la narrativa occidental para legitimar la ocupación, sino que arrojan un panorama todavía más desolador: los peores lugares del mundo para las mujeres o bien son sólidos aliados de Occidente —y en tal caso, nadie reivindica ya sus derechos— o bien países destruidos precisamente como consecuencia de estas intervenciones militares occidentales supuestamente redentoras.

Amigos de Occidente y de los talibanes

Entre los bastiones occidentales que aparecen en los citados índices con deplorables puntuaciones en la situación de las mujeres destacan precisamente Pakistán y Qatar, los dos únicos interlocutores históricos —e incluso aliados— de los talibanes. Pakistán ha sido siempre la gran base de operaciones militares de la cúpula talibán, y hasta Qatar llevó el movimiento su oficina política en el exilio.

Otros grandes aliados de Occidente que se encuentran en la cola de los rankings de derechos de las mujeres son, entre otros, Kuwait, Egipto y Sudán del Sur, país muy apoyado por Washington durante su larga “guerra de liberación” contra Sudán en buena parte con el argumento de la liberación de la mujer frente al régimen islamista de Jartum.

Y entre los países que siguen enzarzados en guerras a menudo desencadenadas o apoyadas por intervenciones militares supuestamente humanitarias de la “comunidad internacional”, lugares donde difícilmente, pues, se puede prosperar, destacan, además de Afganistán, también Irak, Libia, Siria y Yemen. Este último país lleva más de 10 años inmerso en lo que Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros organismos califican de “la guerra olvidada” y que tiene como actor central del conflicto militar a Arabia Saudí, el gran aliado occidental en el Golfo Pérsico y sostén económico histórico de la monarquía española, además de uno de los principales clientes de la industria militar española, según pone de manifiesto cada año los informes del SIPRI, el instituto internacional de estudios para la paz de Estocolmo.

El pésimo balance de la ocupación internacional de Afganistán no se refiere únicamente a los derechos humanos, con lo que se difumina todavía más esa imaginaria línea gruesa que la narrativa oficial dibuja para intentar separar nítidamente las supuestas bondades de la intervención occidental y el mal absoluto asociado a la victoria talibán: muchas de las plagas bíblicas anunciadas ante la victoria talibán ya han sido muy reales durante estos 20 años de ocupación, agravadas aún más si cabe por el militarismo de la llamada “comunidad internacional”.

Ahora se advierte de que con los talibanes habrá violencia y, obviamente, la habrá. Pero se pasa por alto que durante los dos últimos años Afganistán ya encabezó el terrible ranking mundial de víctimas en conflictos armados que elabora el Armed Conflict Location and Event Data Project, centro de referencia internacional surgido de la Universidad de Sussex (Reino Unido): durante 2019 contabilizó nada menos que 42.000 muertos en el país como víctimas directas de la guerra, casi el doble que en el siguiente conflicto militar (Yemen) y el triple que el tercero, Siria.

Ahora se advierte también de que, con los talibanes, ni los niños están seguros. Obvio. Pero Afganistán ya lideraba el espantoso ranking de Naciones Unidas de muertes y mutilaciones de niños y niñas en guerra, con 3.062 casos en 2018, de nuevo muy por encima de Yemen y Siria, sin que apenas se hablara de ello en los países occidentales integrados en la coalición que primero declaró la guerra en 2001 y que luego se ha implicado en los 20 años de ocupación.

Más advertencias recientes: con el triunfo talibán, se viene una ola de refugiados. Sin duda. Pero resulta que Afganistán ya estaba instalado desde hace tiempo en lo más alto de las grandes crisis internacionales emisoras de refugiados: la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados contabilizaba 2,6 millones en 2020, únicamente por detrás de Siria.

Y todavía más: la economía se va a derrumbar. ¡Como si no lo estuviera ya! Nada menos que un tercio de los afganos estaban en situación de inseguridad alimentaria y hasta el 50% del PIB dependía de la ayuda extranjera tras 20 años de ocupación.

En conjunto, el balance de la “guerra global contra el terror”, declarada por Bush en 2001 tras los atentados del 11-S y finiquitada, al menos formalmente, por Barack Obama en 2013, es estremecedora. El Watson Institute de relaciones internacionales de la Universidad de Brown, en Providence —integrante de la selecta Liga Ivy, que agrupa a las ocho universidades más prestigiosas de EEUU— mantiene un balance actualizado de los costes de la “guerra global contra el terror”, con estimaciones muy conservadores, en la medida que incluye solo directamente relacionados con las acciones militares y deja fuera, por tanto, todos los problemas indirectos, fruto de la situación de miseria generada. Según estos cálculos, el coste presupuestario solo para el erario estadounidense ha superado ya los 8 billones de euros (¡ocho veces el PIB de España!) y ha causado 38 millones de desplazados y alrededor de 929.000 muertos en estos 20 años.

De este macabro balance de víctimas mortales, las estadounidenses son muy minoritarias: si se le agregan los contratistas (que a menudo agrupa a los paramilitares), suman 15.000 personas muertas (el 1,6% del total de víctimas), cifra equivalente a todos los militares fallecidos del resto de las tropas aliadas.

El grueso de muertos por estas “guerras humanitarias” lo aporta la población civil: el Watson Institute contabiliza hasta 387.000. Y le siguen los ejércitos o combatientes que se oponen a la intervención occidental (302.000) y la policía y ejércitos de los regímenes prooccidentales que se han estado tratando de imponer a sangre y fuego: suman otros 208.000 muertos. El listado de la Universidad de Brown tiene identificados también a casi 900 cooperantes muertos y 680 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fallecidos.

Por si el balance sobre los costes no fuera ya de por sí lo suficientemente espeluznante, a ello hay que sumarle todavía el estruendoso fracaso político cosechado: ni una sola de las grandes operaciones militares de la “guerra contra el terror” o las “guerras humanitarias” impulsadas por los países occidentales en las dos últimas décadas ha logrado consolidar ningún régimen prooccidental o siquiera amigo de la “comunidad internacional”. Después de tantos muertos y sufrimiento, en Afganistán han regresado los talibanes, Irak es ahora un polvorín dividido en bandas sectarias y con predominio de los aliados de Irán —uno de los grandes enemigos de Washington—; en Siria sobrevive el régimen de Bachar el Asad en un país devastado; en Yemen aguanta otro régimen proiraní pese a la brutalidad de los bombardeos saudíes, y Libia, la última gran “guerra humanitaria” que se lanzó con fanfarria envuelta en grandes proclamas supuestamente humanitarias, es otro auténtico polvorín donde los señores de la guerra se pelean a muerte (y cada uno protegido por su respectiva potencia amiga) por el botín energético y de materias primas del país de la orilla sur del Mediterráneo.

El politólogo de Sciences Po Bertrand Badie lo ha expresado con gran rotundidad en el diario francés Libération (3/9): “Ninguna intervención militar exterior ha llevado a resultados positivos: ni et Vietnam, ni en Irak, ni en Somalia, ni en el Sahel ni todavía menos en Afganistán”. Y añade: “Este tipo de Estados-clientes no son viables, no solo por la falta de legitimidad, sino por la corrupción estructural [asociada a los flujos de la ocupación]”.

A pesar de que la “guerra contra el terror” fue lanzada en su momento por la facción neocon de la derecha estadounidense, muchos progresistas “responsables” se sumaron con entusiasmo a la causa. En EEUU, la congresista demócrata Barbara Lee fue la única miembro del Congreso (sobre un total de 421, entre la Cámara de Representantes y el Senado) que votó en contra de la norma que otorgaba al presidente, George W. Bush, plenos poderes para el uso de la fuerza militar en el marco de la “guerra global contra el terror”.

Algunos progresistas fueron incluso punta de lanza de esta política en Europa y algunos tan influyentes como el entonces líder del Partido Laborista británico y primer ministro, Tony Blair, y el filósofo francés Bernard-Henry Lévy, que en estos años ha emprendido múltiples campañas que caricaturizan cualquier muestra de escepticismo bélico o pacifismo como si se tratara de ingenuidad o aún peor: apoyo encubierto a las dictaduras más atroces. Y ahí siguen, persiguiendo herejes como si aún no existiera ningún balance factual de lo sucedido y todo siguiera todavía en el terreno de las ideas.

A pesar de un balance tan extraordinariamente mortífero, caro e ineficiente políticamente, algunos de los principales impulsores de la “guerra global contra el terror” sí obtuvieron importantes beneficios económicos personales. Basta con observar la famosa foto de los Azores, con George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar proclamando juntos la guerra a Irak, en 2003: el lobby económico más vinculado al Partido Republicano en EEUU (Blackwater, Halliburton, especialmente conectada con Dick Cheney, vicepresidente halcón de los Bush) logró contratos multimillonarios para las guerras; Blair se hizo muy rico tras dejar el poder convirtiéndose en consultor internacional de mandatarios que empujaron hacia la guerra y hasta Aznar fue fichado (él y hasta su hijo primogénito) por algunas de las corporaciones más emblemáticas del lobby empresarial anglosajón proguerra: el imperio mediático de Rupert Murdoch, la minera Barrick Gold, y Cerberus, uno de los fondos más emblemáticos del poder de Wall Street.

Y pensar que todo se hizo para salvar a las mujeres afganas.

¡APOYA A MONGOLIA!

Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 35 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!